クリスマスと子供から見た18歳成人の話 #safewebkids #AdventCalendar2021

この投稿は遅くなりましたが、子供とネットを考える Advent Calendar 2021 - Adventar の24日目の投稿です。

今回のテーマは「子供から学ぶ」です。

実際に、子育ての中からや学校でお話をさせていただいた際に、話を聞いてくれた子供たちから学んだことや気づいたことを書いていこうと思います。

いろいろと遅れまくりの24日目の記事は、「18歳成人について」について。

お兄ちゃんは20歳成人でずるいという話

ポロっと小6男子の次男が溢したのは、そんな言葉でした。

12/24はクリスマスイブ。

世の中、多くの子供たちがサンタクロースを待ち望み心を躍らせながら眠る日です。

勿論、我が家の次男も「今年のお父さんとお母さんからのクリスマスプレゼントは図書カードだから本を買う」と宣言しており、あとは、サンタクロースからのプレゼントを待つだけの時間となりました。

長男は今年、成人式を迎えて20歳に到達し法的も大人の仲間入りを果たしたため、どう考えてもサンタクロースは枕元にプレゼントを届けないだろうとのことで、「お父さんとお母さんからの図書カードを待ってたので、これで漫画を10冊は買える」と嬉々として、次男同様に図書カードを受け取っていました。

さて、そこで小6男子から漏らされた言葉がこれです。

「お兄ちゃんは20歳成人でずるい」

「2年も俺より長くクリスマスプレゼントをサンタクロースからもらえるではないか」

サンタクロースは良い子にクリスマスプレゼントを届けてくれる。

貰う条件は以下の通り。

- 一年を通して良い子であること

- 子供であること

その条件が2022年4月からは18歳に引き下げられることで変わってくるというのです。

様々な年齢制限の話

先日、スマホを手渡して以降、小6男子がやりたいゲームの年齢設定などを利用規約で一緒に確認しているのですが、13歳以上や16歳以上、18歳以上など様々な年齢制限が記載されています。

tiktokの未成年の扱い

例えば、小学生も大好きなtiktokの規約を見てみるとこんなことが書かれています。

TikTokは、18歳未満を未成年としています。

(略)

16歳未満のアカウント所有者は、ダイレクトメッセージを使用したり、ライブストリームをホストしたりすることはできず、そのコンテンツはForYouフィードに表示されません。地域によっては、年齢のしきい値が高くなる場合があります。18歳未満のアカウント所有者は、ギフティング機能でギフトを送受信することはできません。

もっとも、保護者向けガイドに書かれている年齢は13歳未満の利用は想定されていないため、冒頭に書いた「小学生も大好きtiktok」という記述そのものが、実は矛盾した言葉なんですけどね。

適切なTikTok体験をお楽しみいただくため、TikTokでアカウントを登録するには、年齢確認が必須です。日本では、13歳未満の方はご利用いただくことができません。13歳未満の方のが利用が判明した場合、当該アカウントは削除されます。

ですので、「うちの子、tiktokずっと見てるんですよ、どうしたらいいでしょう?」と質問する前に、年齢制限に対応するためにしっかりと設定をしてくださいという話になるんですよ。

いまさら、転生しまくりなストーリーが多いと気が付いてももう遅い件~転生したっていいじゃない #safewebkids #AdventCalendar2021

この投稿は遅くなりましたが、子供とネットを考える Advent Calendar 2021 - Adventar の2日目の投稿です。

今回のテーマは「子供から学ぶ」です。

実際に、子育ての中からや学校でお話をさせていただいた際に、話を聞いてくれた子供たちから学んだことや気づいたことを書いていこうと思います。

とっても遅れまくりの2日目の記事は、「アニメやネット小説」について。

いまさら、転生しまくりなストーリーが多いと気が付いてももう遅い件~転生したっていいじゃない

我が家の子供の愛読書をTwitterで本人同意の上に晒上げてみたのですが、見事に転生しまくりなものが多い。

改めて、うちの小5男子が読んでる本RT

— はなずきん🌷 (@hanazukin) 2021年1月15日

今現在、これに

・長野まゆみ

・異世界薬局

・神達に拾われた男

・家つくりスキルで異世界を生き延びろ

・ちびっこ賢者、Lv.1から異世界でがんばります!

が増えてる https://t.co/JvQRwFcbbr

医療系チートの転生者が、異世界の技術と現世の技術を組合わせて薬を生み出していく「異世界薬局」。

小6男子のお気に入りの小説の一つだ。

どんな話?と興味を持った人は小説家になろうのサイト*1を読むか、今後公開されるはずのアニメ版*2をぜひご覧いただきたい。

今年は、異世界薬局は所謂、逆転生版の異世界から現代社会に転生した話も展開していて、広がりがなんとも嬉しい限りらしい。

ここ最近は、異世界に転移した僕は魔法で手術を行う病院を建てるんです。(小説家になろう)なんかも読んでいて、病名などは異世界物のストーリーの中で知ることも多いようだ。

多少偏った医療知識ではあるがそんな病気があると知ることは悪いことではないはずだ。

興味を持てば、ネットで検索してその病気について調べる。

知識の入口としてネット小説が存在し、その知識の補強にネットを活用する。

もう、転生しまくりな小説でもなんでもいいじゃないかと思ってしまう。

また、経済という観点からも、知識チートで俺TUEEEEEじゃないけど現代知識を活用して異世界で成り上がっていくというものもお気に入りのよう。

所謂、厨二病満載の知識チートで、まったくもって右目も右腕も疼きはしないようだが。

- https://kakuyomu.jp/works/1177354054882961557:title:魔法使いで引きこもり? ~モフモフ以外とも心を通わせよう物語~(カクヨム)

- 魔法使いと愉快な仲間たち-モフモフから始めるリア充への道-(カクヨム)

- 神達に拾われた男(小説家になろう)

- 本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~(小説家になろう)

などは、商品開発から販売、価格を決めるということなどが異世界の物語として書かれており、十分に入口として素晴らしいものだと思う。

そして、物語の魅力として小6男子もお気に入りの内容達である。

もう、雑学知識を身につけるのは転生物でいいじゃないかと本気で思う。

子供と同じ「時間」や「作品」を共有する楽しみ

このような転生物は深夜アニメ枠でアニメ化されることも多く、例えば、私の心のバイブルである無職転生 - 異世界行ったら本気だす -は、原作の冒頭(プロローグ)部分は小学生男子に読ませるのはどうかと頭を抱えるし、アニメ化された際の夜の営みの描写なんかも見せるかどうかの判断は難しいところだ。

深夜枠なのだから、ゴールデンで子供が見て鬼滅の刃でBPOがーってのはないんでしょうが、保護者同士で話をしていると、テレビでやってるアニメのイメージが健全そのものという方も多いようなので、もしお子さまに深夜枠のアニメを見せる場合には、まずは、保護者が内容を確認することをお勧めしたい。

ちなみに、無職転生は小6男子には結局まだ見せていなくて、彼が中学に入った段階で見たいようなら見ればいいかと言う方向にシフトしようと思っている。

これって、スマホとかネットとかでペアレンタルコントロール云々と同じ考えなんだと思う。

子供の成長に合わせて、少しずつ、視野を広げてあげるということの大切さ。

加えて、子供に見せるか見せないかを判断するためだとしても、子供と同じ「時間」や「作品」を共有すると何が楽しいって共通の話題が増えるんですよ。

これは、子供と一緒にゲームを楽しんでいる方からも多く聞く話で、何を一緒にやってもいいんです。

子供との関りの時間を大切にしているなら。

普通に会話していて、お約束のように小説の中やアニメの中のネタを挟んだり。

転生大好物ですよ。

ペアレンタルコントロールは四角四面ではダメと言うこと #safewebkids #AdventCalendar2021

この投稿は遅くなりましたが、子供とネットを考える Advent Calendar 2021 - Adventar の1日目の投稿です。

今回のテーマは「子供から学ぶ」です。

実際に、子育ての中からや学校でお話をさせていただいた際に、話を聞いてくれた子供たちから学んだことや気づいたことを書いていこうと思います。

1日目の今日は、ペアレンタルコントロールについて。

「ペアレンタルコントロール」と聞いて思い浮かぶもの

「ペアレンタルコントロール」と聞いて思い浮かぶものはいくつかありますが、保護者の方とお話していて上がるものは以下のようなものです。

- フィルタリング

- 子供が見るにはちょっと…というWebサイトものを見せないようにする

- 利用時間制限

- トータルの利用時間を制限したり、利用できる時間帯を制限する

- アプリの利用制限

- レーティング(年齢制限)等に応じてアプリの利用を制限する

- 課金制限

- Webサイトやアプリを通じてお金がかかる内容の制限をする

これらの仕組みを導入する際には、それぞれのキャリア(携帯電話事業者)の「あんしんフィルター」を利用することが手っ取り早いため、講座などで保護者の方にお話する際には「あんしんフィルター」の利用をお勧めしています。

k-tai.watch.impress.co.jp

2017年から名前も統一され、随分と分かりやすくなったのではないでしょうか。

また、ゲーム機にも「ペアレンタルコントロール」の設定があることも忘れてはいけません。

- みまもり設定(保護者による使用制限)|Nintendo Switch サポート情報|Nintendo

- PlayStation®Safety

- Xbox Family Settings: 誰でも安全にプレイできる | Xbox

ゲームでの年齢制限は特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(公式ホームページ)の仕組みによるところが大きいため、なかなか柔軟な対応は難しいのかもしれませんが。

我が家で利用する「ペアレンタルコントロール」の仕組みについて

とはいえ、利用しているキャリアによっては「あんしんフィルター」という名称でサービスを提供していないところもあります。

例えば、我が家は所謂、格安スマホと呼ばれるIIJmioを利用しており、SIM4枚で利用データ量トータル14G/月で月額4,000~7,000円を支払っているのですが、契約の中に「あんしんフィルター」的な費用は入っていません。

では、「ペアレンタルコントロール」はどうしているかと言うとGoogle ファミリー リンク - ホームで、同様の機能を利用しています。

小学六年生の次男には自分のノートパソコンとしてChromebookを、スマートフォンはAndroidを利用させているためGoogleの機能でまとめて制限ができるためとても便利です。

とはいえ、全てがこのようなペアレンタルコントロールの仕組みに対応しているかと言うとそうでもなく、スーパーファミコンminiや初代ゲームボーイなど、自分の意志で時間を気にしないといけないものもあります。

そのような機器を利用する場合には、時間制限の身にはなりますが「アレクサ、30分のタイマーをセット」など、ゲーム開始前にタイマーを自分で設定しゲームに没頭していても外部的にアラームを鳴らせることで、ゲーム時間の終わりという区切りを気づくようにしています。

我が家と違う構成でも参考になるリンク

子供から学んだこと

このようなペアレンタルコントロールは、今や20歳を迎えた長男の頃から実施していて、冒頭で挙げたCEROレーティングの範囲のみと定めた対応を行っていたわけです。

長男曰く「同年代の友達が小学校のときに、モンスタハンターをやっていて会話に混ざれなかったのが寂しかった」とのことで、次男が「モンスターハンターライズをやりたい」と言った際には、長男から「CEROレーティングは理解してるし、年齢的にはもしかするとよろしくないのかもしれないけど、俺も一緒にやるから一人でさせないので買ってあげて」の後押しがあって購入するに至った次第。

「モンスターハンター」のレーティングは、昔も今もCEROは「C」。

15歳以上を対象になっているものの、昔も今もコロコロコミックで特集が取り上げられたりと、低年齢層にめっちゃ波及する媒体で取り上げてるやんというのは変わらない。

長男のときはコロコロコミックも買ってなくて、小学生男子の心に疎かったんだなぁとか、今になったら思うわけです。

何事も経験なのかもしれないけれど、振り返ってみれば、あの時僕はこのように思っていたと教えてくれる長男が居るからこそ、じゃぁ、弟にはもう少し柔軟に許諾をすべきではないのかと思えたり。

講座などで、保護者と子供の対話が必要だよ。

なんて、いっちょ前に言うていても、まだまだ対話が足りないしもっと対話が必要だなと日々思う次第。

とはいえ、一人で何でもかんでも保護者(多くは、世の中のかーちゃん)が抱えるのはとてもしんどいことなので、先にあげたようなツールや保護者向けガイド - Safety Center | TikTokみたいに、小学生も大好きなTikTokだってなにがしかのペアレンタルコントロールな機能を盛り込んでいたりもするわけで、もちろん、全てにおいて痒い所に手が届くわけではなくても、ツールの力を借りて肩の力を抜きながら対応してもらえればと思います。

誹謗中傷や著作権侵害での賠償額について

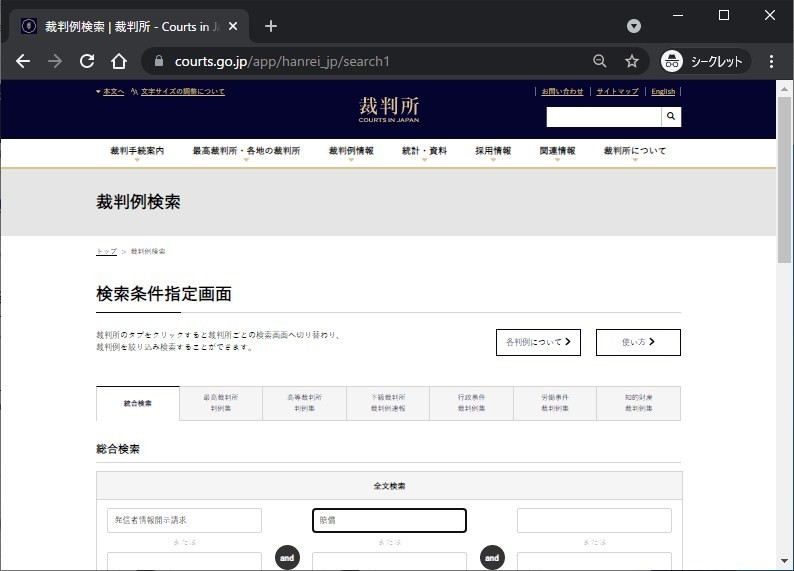

- 裁判例検索 | 裁判所 - Courts in Japan *1を開く

- 全文検索に”発信者情報開示請求”、"賠償"、"誹謗中傷"などを and で入力し、下部の「検索」ボタンを押す

※ 知りたいケースに応じて入力項目は適宜変更 - 検索結果に「知的財産裁判例」や「下級裁裁判例」が表示される

裁判例検索結果

「全文」のPDFマークを押すと全文が読めるけど、ざっくり知りたいなら一番左の列の「知的財産裁判例」や「下級裁裁判例」等のリンク先を見ると「裁判例結果詳細」を読むことができる。

詳細と書かれているものの、以下が纏まってて読みやすい。

- 判示事項

- 裁判要旨

- 参照法条

日常生活で起こる可能性のあるスマホ・ネットトラブル

色々な学校で子供たちにスマホ・ネットトラブルの話をする際に、「ネットの向こう側に危ない人がいるかもしれない」だとか「自分が原因で炎上するかもしれない」とか言ったところで想像力って働かないだろうなぁと思うことが往々にしてあります。

いきなり、やってきた誰だかわかんない講師が「アブナイ、キケン、キヲツケヨウ」なんて声高々に伝えても「自分関係ないしー」「そこまでアホなことはしないしー」と思われると、結局のところ伝えたいことの何割が伝わってるのか甚だ疑問になります。

ここ最近、心掛けていることとして「より身近に感じ」「我がコトとして受け止めてもらう」ということがあります。

そこで、表題通り「日常生活で起こる可能性のあるスマホ・ネットトラブル」ということをスライドに纏めて大学生長男に見せたところ、腹を抱えてまではいかないけど、苦笑いしながら「あるわー」と言ってもらったので、そのスライド1枚を公開しておきます。

スライド内に書いたものと重複するものもありますが、

【起こり得る問題】

・誤操作(意図しない操作、判断低下)

いいね、リツイート、フレンド申請

実行、保存、削除

意図しないインストール、アンインストール

課金

着拒

・誤投稿、誤送信

彼女/彼氏に送ったつもりが家族に送信等

・身体問題

怪我、視力低下、睡眠障害

・物理破損

充電ケーブル巻き込んで寝がえりコネクタ破損

寝ぼけて液晶踏み抜き

その他にも

・寝落ちロック無しで家族に見られる

・ボイスチャット(discode等)で通話中に家族にリアル名を呼ばれる

・音楽聞きながら寝てケーブル抜けでバッテリー切れ

・スマホ発熱による低温やけど

などなど、様々な事柄が起こる可能性があります。

と、ただの「布団の中でスマホ操作」という日常の一コマが、気づけばとんでもないことに発展してしまう入口につながるわけです。

特に、布団の中という状況は眠りの空間ですから眠気で判断力が低下しているということから、ついうっかりトンデモなことを投稿してしまって、朝になって冷や汗をかくなんてシチュエーションも想像しやすいのではないでしょうか。

これは、子供たちだけに限ったことではありませんので、ぜひ、日常の一コマを思い浮かべて、そこに「スマホ・ネット」をあわせた時にどのような出来事が起こる可能性があるのか?を考えてみてはいかがでしょうか。

ネットで知り合う人は危険「かもしれない」という話 #safewebkids #AdventCalendar2020

この投稿は遅くなりましたが、子供とネットを考える Advent Calendar 2020 - Adventar の4日目の投稿です。

(実際には投稿遅くなってしまいました m(_ _)m)

今回の投稿は「ネットでの出会い」をテーマにお送りします。

ネットで知り合う人は危険「かもしれない」という話

これ、子供たちの大半はずっと言われ続けていることで、スライドで「アブナイ人」がいるかもしれんから会いに行ったらあかんよ、なんていってもぶっちゃけ心に届きません。

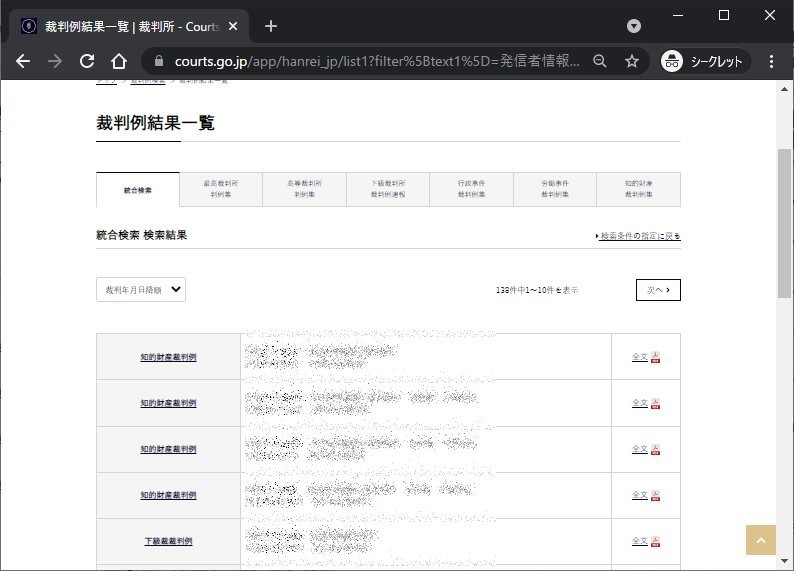

上に紹介したスライドは、子供たちが見るスライドの1枚なのですが、

「ネットの友達が『会おうよ』といったときに待っている人は誰だと思う?」

という話をした時に、こんな流れでアニメーションを出しています。

- 同い年とかちょっと年上の同じ趣味の人かな?

- 悪い人かな?

- それとも、たくさんの悪い人かな?

左から順にアニメーションで出していくと、最後の「たくさんの悪い人」が一人ずつ増加していく様への反応は「キモ!(気持ち悪い)」というものです。

「良い人か悪い人かどっちだと思う?」なんて二者択一の話で終わらせるのではなく、さらなる可能性をしっかりと想像することの大切さを伝えるのはとても大切です。

だって、ネットの相手は一人だとは限らないんですから。

子供たちに考えてもらうという意味では、昨年のKOFでの工藤陽介氏の講演内でのセリフがとても印象深く子供たちにも伝わる内容だと思います。

「良い人か悪い人かどっちだと思う?」をまさに質問している動画です。

勿論、この質問の答えは、先に書いていたような二者択一だけに留まる答えではありません。

人気のない通りに若い女の子をひとりで呼び出すような男は

ろくな男ではありません

めちゃくちゃ人のふんどしで話を続けますが、まさにそれですよね。

日常会話の中で想像力を培おう

今回はネットと出会いと言う話でしたが、それ以外にもたくさんの可能性を想像する力が必要な場面と言うのは常日頃から私たちの生活の中に溢れています。

先日の「スマホ・ネット利用と自転車の話 #safewebkids #AdventCalendar2020 - 家庭内インフラ管理者の独り言(はなずきんの日記っぽいの)」では道路交通法のはなしを書きましたが、赤信号で渡ったら「車に轢かれるかもしれない」という可能性を想像することができます。

○○をしたら××が起こるかもしれない、寧ろ△△が起こるかも、いやいや□□じゃない?など、可能性を考えることはゲームとして子供との日常会話の中でとても楽しめるものです。

スマホ・ネットに関わらず、日々、可能性を想像するという癖づけを子供自身が行っていれば、何か困ったことに出会ったときにフリーズするのではなく自分自身で可能性を模索して活動できる人間になるんじゃないかななんて日々思っています。

スマホ・ネット利用と自転車の話 #safewebkids #AdventCalendar2020

この投稿は遅くなりましたが、子供とネットを考える Advent Calendar 2020 - Adventar の2日目の投稿です。

(実際には1週間以上投稿遅くなってしまいました m(_ _)m)

今回は「ネット利用と自転車の話」というテーマで書こうと思います。

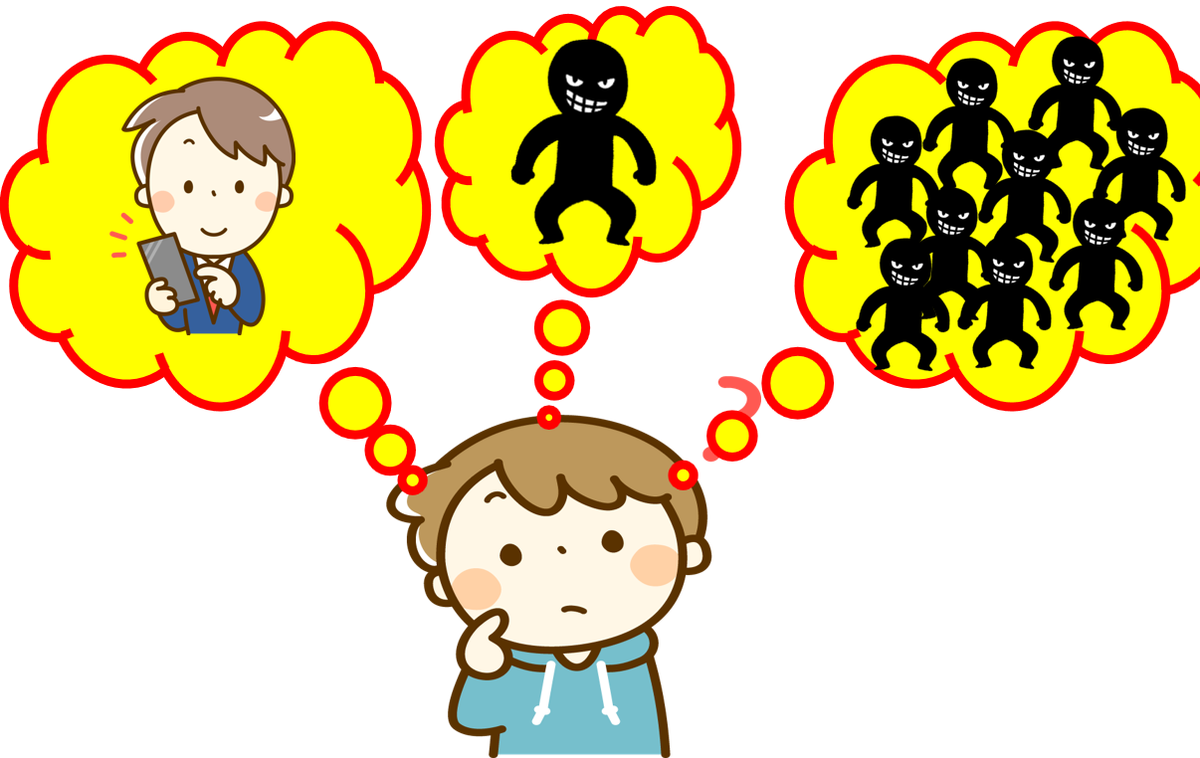

この乗り方どう思う?

これは、私が小学校でスマホ・ネットの話をしてほしいと依頼された際に、子供たちに提示している資料の一部です。

「え?スマホ・ネットの話なのになんで自転車?」って思いましたか?

子供たちも、このスライドを見せるとポカンとした顔を浮かべます。

目の前にいる人は「スマホ・ネット」の話をしに来ているはずなのに、目の前のスライドはどう見ても「それじゃない」のです。

これを見せながら子供たちに質問します。

「みんなはこの乗り方どう思う?」

小学生の子供たちは総合的な学習の時間などで「安全に自転車に乗る」ということを学んでいます。

実際、我が家の子供も小学4年時に特別授業で、地元の警察官による交通車安全教室で自転車を取巻く交通法規を交えながら、安全に自転車に乗るための講座を受けています。

このように、多くの小学校で児童たちは「自転車」という道具と、それに関わる「法律」について学んでいます。

また、自転車での交通安全教育の前に、子供たちが一人で出かけるようになるまで、私たち保護者は子供が安全に外で過ごすことができるように、多くのことを注意・説明しているのではないでしょうか。

- 道路は横断歩道や歩道橋のある場所で渡る

- 信号がある場所では赤・黄では止まり、青では左右を確認しながら渡る

- 歩行者は歩道がある場合には歩道を歩く

- 歩行者は右側通行をする

など、他にも多くのことを保護者は子供に対して、分かりやすくかつ懇切丁寧に説明をしているはずです。

ですので、子供たちはあのスライドを見てこう答えてくれます。

- イヤホンして自転車乗ったらあかんで

- スマホ見ながら自転車アブナイやん

- 傘さしたら片手運転やん!

- 傘をささんとレインコート着たらええのに

- 二人乗りあかんねんで

- この自転車ライトついてへん!

などなど...多種多様な回答が飛び出します。

子供たちに「すごい!」と伝えることの大切さ

子供たちが生き生きと回答する様子はとても微笑ましく嬉しくなります。

そして、もちろん、答えてくれた・考えてくれた子供たちに「すごい!」と伝えることがとても大事だと思います。

だって、スマホ・ネットの話をしているはずなのに、急に振られた自転車の話についてしっかり考えて答えてくれるんですよ?準備していた心づもり以外のことを聞かれているにも関わらず無茶ぶりに答えた子供たちに拍手です。

聞いた知識をいつでも思い出して答えることができる柔軟さはとても素晴らしいことです。

いきなり、アブナイ!危険!こんなのダメ!からスタートしてしまっては、子供たちの受け入れる心に蓋をしてしまうのではと常々思っています。

まずは、誉めれるところを探して心の蓋を開けてもらってから話をスタートしたいところです。

「道具」×「法律」という組み合わせ

このように子供たちに「自転車」×「道交法」という組み合わせで話をしていますが、「道具」×「法律」という組み合わせで物事を理解することはとても分かりやすいんじゃないかと思います。

「自転車」という道具が「道交法」という法律の元に、安全に運転することができるということは多くの子供たちが学び知っていることです。

そこから、「ネット・スマホ」×「法律」という組み合わせに発展していけば、同じように注意すべきこと・守るべきことについて子供たちも考えていくことができるのではないでしょうか?

子供とネットについてのことを話すときには、単に大人が目の前で淡々と話をするのではなく、子供たち自身で考え、その学びに必要性を感じてもらうことからスタートすると良いのではと思っています。

お薦めのサイト

文科省のサイトで特設されている「文部科学省 × 学校安全」では、学校安全の中で交通安全教育を取りあげ、通学時の安全や自転車の乗り方など様々な「安全」について公開していますので、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。